11 septembre : ma mémoire, notre mémoire

Je n’ai jamais pu regarder les images du 11 septembre 2001 comme un simple spectateur. Ce

jour-là, quand les tours de New York se sont effondrées, ce n’est pas seulement l’Amérique

qui était frappée : c’était toute une part de ma mémoire qui se rouvrait. Je n’ai pas vu

Manhattan : j’ai revu les collines algériennes incendiées, les maisons éventrées, les silhouettes

de mes amis Tahar Djaout et Youcef Sebti assassinés. J’ai entendu, sous les décombres du

World Trade Center, les cris des enfants que le fracas des balles avait fait taire chez moi en

Algérie.

J’appartiens à une génération qui a vu, de près, ce que le fanatisme religieux peut produire

quand on lui laisse la moindre brèche. Dans les années 90, l’Algérie était devenue un champ

de ruines. Des bibliothèques brûlaient. Des femmes disparaissaient derrière des voiles noirs

imposés à coups de menaces. Des poètes étaient réduits au silence par des rafales de

kalachnikov. Nous étions seuls, abandonnés, et nous criions déjà : « Attention, le monstre

sortira de nos frontières. Il frappera plus loin, plus fort. »

Je n’ai jamais cessé de le crier sur tous les toits, jamais cessé de l’écrire sur tous les supports,

jamais cessé de le clamer à tous ceux qui voulaient bien m’écouter. Le 11 septembre 2001 a

validé mon avertissement. Ce n’était pas un éclair imprévisible dans un ciel paisible. C’était le

prolongement d’une barbarie que nous avions vécue au sud de la Méditerranée. Ce jour-là,

Alger et New York se sont regardées dans un miroir tragique.

Et pourtant, vingt-quatre ans après, j’ai l’impression que cette mémoire s’efface. On ne veut

plus voir l’évidence. On habille le fanatisme de mots rassurants, on lui cherche des excuses,

on le traite comme une différence culturelle qu’il faudrait respecter. À Bruxelles, en 2025, on

demande aux Belges qui n’aiment pas l’infériorisation des femmes et de leur mise sous les

« tentures » de dégager. Mais il ne s’agit pas d’une différence, il s’agit d’une entreprise de

mise à mort si ce n’est de personnes physiques, ce sera d’une culture, d’une civilisation.

J’écris cela sans haine. J’écris avec la certitude, douloureuse et claire, que la liberté ne tient

qu’à une vigilance constante. C’est pour cela que je parle constamment de laïcité comme

d’une planche de salut. Pas d’un dogme, mais d’un abri commun. Pas d’une arme contre une

religion précise, mais d’un rempart contre la théocratie.

Se souvenir du 11 septembre, c’est plus qu’un devoir de mémoire envers les victimes

américaines. C’est une injonction à nous tenir debout, nous tous. Parce que le fanatisme n’a

pas d’autre horizon que la soumission, et qu’on ne compose pas avec la soumission.

Je le dis comme un homme qui a dû quitter sa terre natale pour survivre. Comme un écrivain

qui sait que les mots peuvent sauver autant qu’ils peuvent tuer. Comme un citoyen qui croit

encore à l’universalité de la liberté, à l’égalité entre les sexes, à la fraternité qui ne choisit pas

ses visages.

Alors, à chaque 11 septembre, je répète : nous n’avons pas le droit de nous endormir. Nous

devons rester des veilleuses dans la nuit. Pas pour entretenir la peur, mais pour empêcher

l’oubli. Car l’oubli, lui, est toujours complice.

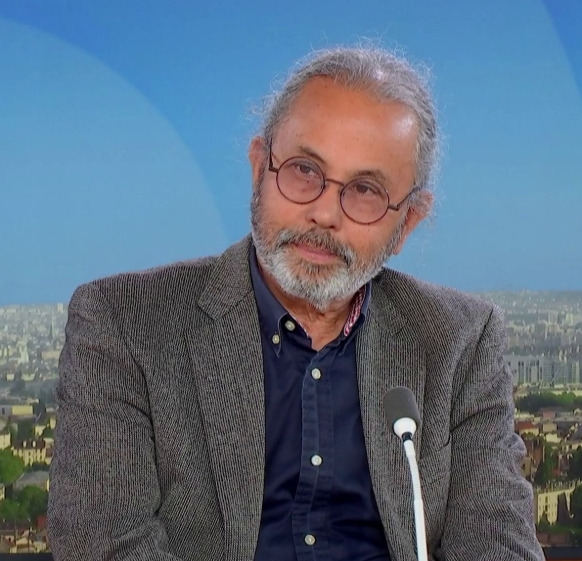

Kamel Bencheikh

1. Lorsque tu es sur le site internet, clique sur les 3 petits points présents en haut et à droite de l’écran

2. Appuie sur « Ajouter à l’écran d’accueil ».

Et voilà, tu as maintenant RadioAzul.International au bout des doigts,

Bonne Écoute!

1. Lorsque tu es sur RadioAzul.international, clique sur l’icône "Partager" qui est en bas de l’écran de ton appareil.

2. Défile vers le bas la liste des actions et clique sur “Ajouter sur l’écran d’accueil”

3. Clique sur le bouton “Ajouter” situé en haut à droite de ton écran

Et voilà, tu as maintenant RadioAzul.International au bout des doigts,

Bonne écoute!